疫情下的自然環境

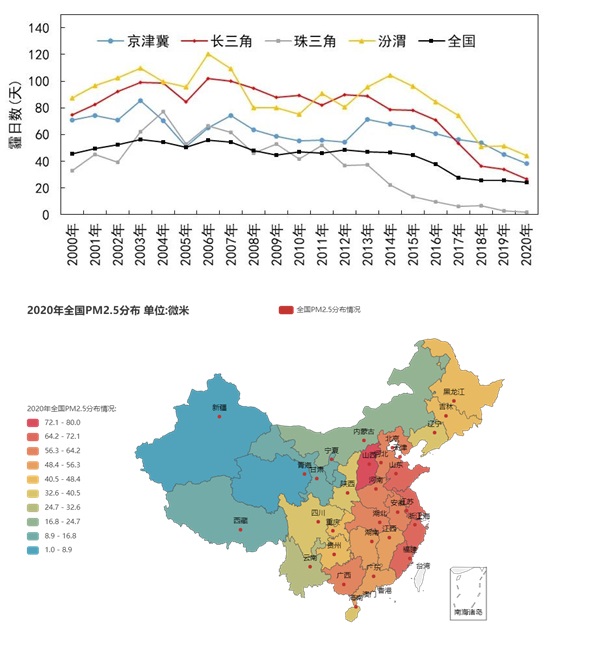

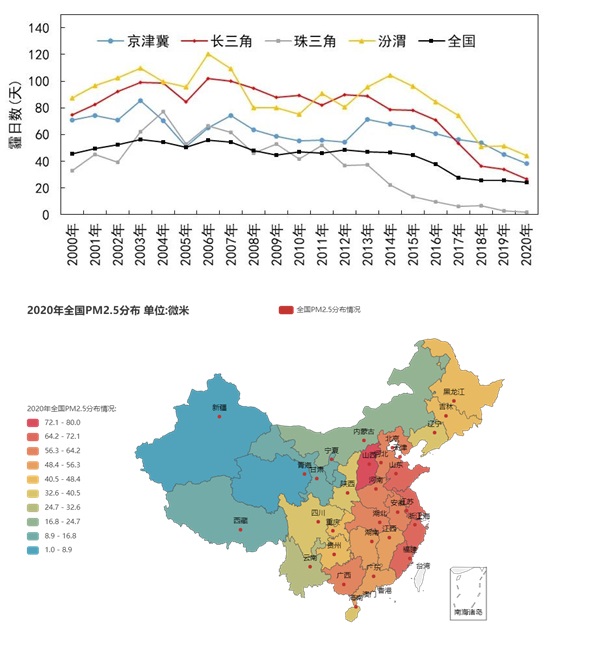

為探究2020年疫情對自然界的生物們帶來的影響,小組成員分別赴河南、江蘇、山西、山東、廣東等地考察當2020年與2021年當地環境變化,并結合網上資源,對國際疫情下的環境做出更加詳細的分析,文章如下:

2020年,對于全世界的人民是個災難之年,突如其來的新冠疫情,給人類社會帶來了巨大的災難,變異多端的病毒,極為快速的傳播速度,無疑是百年之罕見,無數西方人士將此視為第二次“上帝之鞭”。也許這次新冠疫情對人類來說,是一個巨大的災難,但對自然界的動物來說,是一個絕佳的喘息機會。

2020年對自然界的動物來說是改變之年,因為疫情的封鎖,讓本喧囂的街道空無一人,在人類按下暫停鍵的同時,也讓我們這個星球的動物有了喘息的機會,自然界發生了神奇的變化,空氣更清新,水質更干凈,動物們以我們幾十年都沒見過的規模繁衍生息,如果沒有人類的干預,自然界將會是一副什么樣的景象。

2020年,河南鄭州的最大的動物園停止了對外開放,工作人員驚奇的發現,原本在以前被參觀時懶洋洋的動物們卻在無人打擾時迸發出極大的活力,原本極少開屏的孔雀卻在短短的一個月內向同類展現它絢麗的羽毛;獅子和老虎們也不再每天趴在草地上,也在盡情享受著沒有人打擾的愜意生活,沒有人類的打擾,他們生活的更加滋潤。

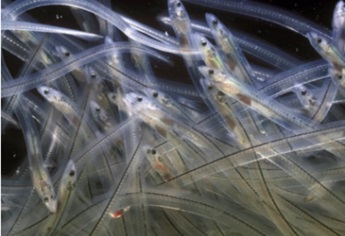

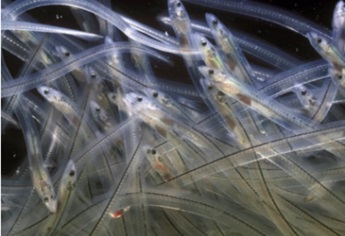

在江蘇的鹽城靠近長江的地方,人們驚奇的發現,在短短的半年時間內,他們見到了數量巨大的鰻魚前往長江產卵,繁衍后代。過去,在人類的大量捕殺下,野生鰻魚的數量大量減少,而現在,它們又在利用這前所未有的機會進行繁衍生息,人類一味追求美食而忽略了自然增長的規律,打破了自然界的平衡。

在山西黑茶河自然保護區,因為游客數量的減少,自然保護區的動物們能夠更好的享受這片來之不易的凈土,褐馬雞隨意的在草坪中尋找食物,麝、山狍等珍稀動物也盡情在山谷中奔跑。這些場景都已經幾十年未曾發生,游客的參觀,曾經打擾了這里的動物,讓這里的動物甚至改變了作息的規律,金錢豹養成了半天睡覺,晚上覓食的習性,這些,是他們適應人類的表現,反觀人類,卻絲毫沒有想適應自然。

2020年是最讓我們難熬的一年,也是地球改變的一年,盡在街道封鎖幾小時后,全球噪音量減少了70%,讓我們可以清晰的聽見鳥叫聲。空氣污染減少的速度,也讓人驚嘆,數天內,全球空氣中的有毒氣體下降了一半。污染最嚴重的國家之一——印度,僅在封鎖12天后,便出現了一個震驚的景象,在霧霾后隱藏了30多年的喜馬拉雅山突然出現在人們的視野中,對于當地年輕的一代人來說,這是他們有生以來第一次看到這樣的景象。

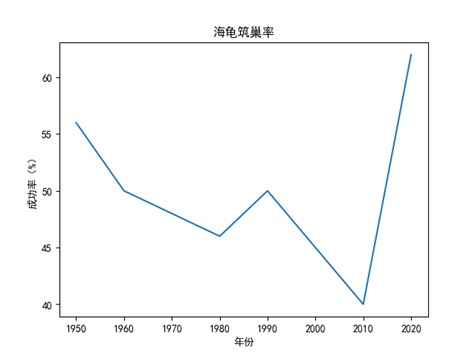

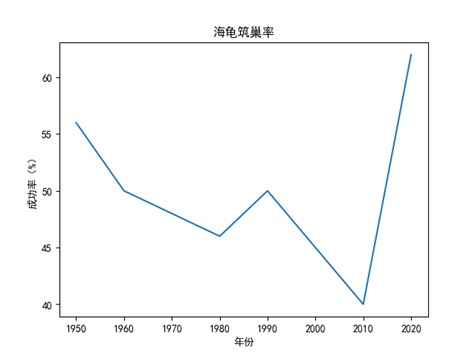

封鎖,讓國際游客減少了90%,原本人山人海的海灘,此時空無一人,這讓瀕危的海龜等咸水龜數量得到大量繁殖的機會,在過去的幾十年內,全球海龜的數量一直極具下降,一部分原因是他們不愿到越來越擁擠的海灘繁殖,而現在它們可以安靜的產卵,過去幾十年中,海龜的平均筑巢成功率下降到只有40%,而當他們獨享海灘,這個數字激增到60%左右,這是一個極大的改善,每多上一個巢穴,就意味著多了上百個小海龜。海灘上,因人流量巨大而無法回家哺育幼崽的企鵝此時不在受人的限制,一天能出海多次,為幼崽們提供更多的食物。同時,海面下也變得更加安靜,這為一些海洋的巨大生物物種提供了巨大的機會,它們通常會和許多巨大的郵輪分享這片水域,而現在,沒有了郵輪。水下安靜了近25倍,以此海洋里的座頭鯨可以更長時間的與同伴交流,而且聲波傳播的距離更遠,母鯨不用離開孩子到更遠的地方去捕食,它可以聽見孩子的呼喊聲;噪音的減少,也讓海豚的交流距離增加了3倍,更是可以讓一些大型鯨魚用超聲波進行捕獵。

疫情讓街道上的人流量減少了90%左右,隨之也出現了奇特的景象,動物們開始享受城市生活,有河馬悠閑的走進加油站,胡狼可以在公園里游蕩,這里本來就是屬于他們的地盤。即使有部分動物從我們的存在中收益,但大多數情況下,沒有我們,他們可以過的更好。沒有了人,水豚,海獺等小型水性動物,能更好的到陸地上去生存。

我們缺席的時間越長,動物們生活的會更好,荒蕪的房屋旁,大量的動物涌入房屋,享受著城市生活。在過去的幾十年內,大量的大型肉食動物數量在不斷減少,但這次封鎖期的不限量自助餐,讓大型食肉動物們過的十分愜意,疫情,讓人類放輕了腳步,人們不再到街上游蕩。當地居民曾在四川雅安寶興縣315國道上,拍到了一只沿著路邊散步的野生大熊貓。多年來,我們曾相信人與自然界的動物可以在同一屋檐下和平相處,但實際是因為我們的存在,讓他們的生活更加困難,人類應該思考,人類怎樣幫助他們。

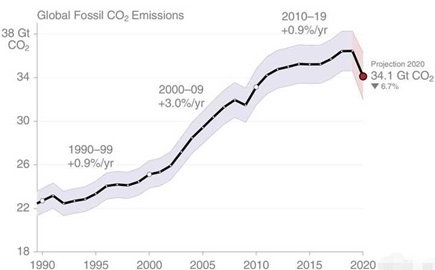

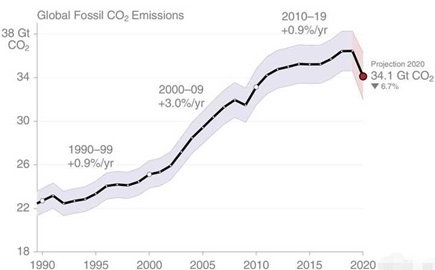

在封鎖的一年內,世界發生巨大的改變,全球C02排放量下降6%,是全球記錄上最大的降幅,旅行和工業造成的地震也減少了一半,這是有史以來地下對安靜的一段時間,大自然如此迅速和多樣的反應,足以證明即使我們生活中微小的改變,也會對他們帶來巨大的影響,但這次的封鎖不會一直持續下去,我們從中可以學到什么經驗教訓來確保自然界的而未來和我們自己的未來,只要我們愿意做出一點改變,便能造福大自然的各種生物,我們不是大自然的訪客,而是其中的一員,我們和大自然以一種驚人而深刻的方式緊密相連,而我們也一定找到和地球山所有的生物共享我們星球的方式。

徐凱 文/攝影