7月15日至20日,滁州學院四名學子組成暑期“三下鄉”實踐團隊,走進安徽省宣城市涇縣中國宣紙文化園,開啟了為期六天的宣紙文化考察調研之旅。團隊以“解碼千年紙韻,傳承文化根脈”為主題,通過實地觀察、深度訪談、動手體驗等方式,近距離觸摸宣紙文化的歷史溫度與當代活力。

園館一體:創新布局展現文化魅力

中國宣紙文化園占地約3萬平方米,以“園館一體”的創新布局著稱,巧妙融合生產區、展示區與體驗區三大功能板塊。生產區內,工匠們沿用千年古法,在青檀皮與沙田稻草的香氣中,完整呈現宣紙制作的108道工序;展示區通過文物陳列、全息影像等現代手段,串聯起從唐代“澄心堂紙”到當代創新產品的宣紙發展史;體驗區則為來訪者提供親手參與撈紙、曬紙等工序的機會,讓“紙上乾坤”變得可觸可感。此外,園區內的宣紙博物館收藏有大量歷代宣紙珍品與名家書畫作品,而文創專賣區則陳列著筆記本、燈飾、服飾等“宣紙+”生活產品,讓傳統工藝與現代生活無縫銜接。

(圖為中國宣紙文化園 汪紀洲拍攝)

六日沉浸:從工序到創新的深度解碼

實踐首日,團隊便被文化園“生產與展示共生”的獨特氛圍吸引。在生產區,工匠們手持竹簾在紙漿中輕盈一蕩,薄如蟬翼的濕紙便初見雛形,這正是宣紙制作108道工序中極具代表性的“撈紙”環節。“看似簡單的一抬一放,實則需要數年功夫才能掌握力道與平衡。”從事撈紙工作三十余年的師傅邊演示邊講解,團隊成員們邊記錄邊用鏡頭捕捉這千年工藝的精妙瞬間。

(圖為實踐團在中國宣紙文化參觀師傅們工作 熊軍拍攝)

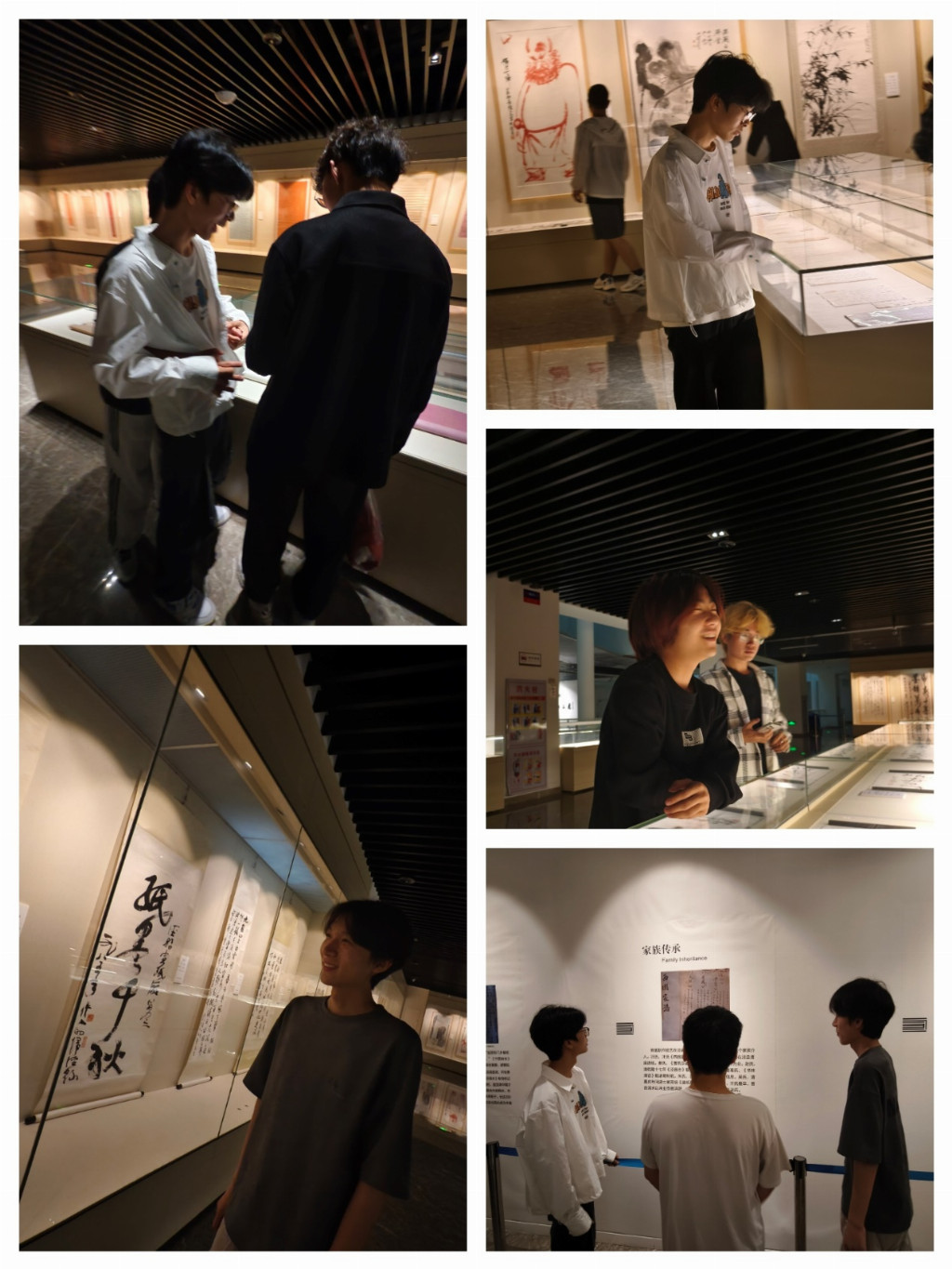

接下來的幾天里,團隊分模塊深入調研:在展示區,通過影像與實物陳列,梳理出從唐代“澄心堂紙”到明清貢紙的發展脈絡;在體驗區,切身體會“百煉鋼化為繞指柔”的匠人心境;在創新產品區,筆記本封面的宣紙紋理、燈飾里透出的朦朧紙影、服飾上點綴的紙藝圖案,讓大家看到傳統工藝與現代生活的碰撞融合。

(圖為實踐團成員在展館內參觀并討論 楊杰拍攝)

對話匠人:堅守里的文化密碼

“守藝不難,難在守心。”這是團隊在與多位老工匠訪談中聽到的最多的話。曬紙師傅每天仍堅持在高溫烘房里翻動紙張,他布滿老繭的雙手與潔白的宣紙形成鮮明對比。“一張紙的好壞,曬紙的火候最關鍵,差一點都不行。”大爺的話讓團隊成員熊同學深受觸動:“匠人們對每一道工序的較真,正是宣紙能‘壽千年’的秘密。”

團隊還與文化園的年輕傳承人交流,了解到他們為吸引年輕人所做的努力——開設線上直播講解宣紙工藝、設計“宣紙+”文創盲盒、與高校合作開展研學課程等。“我們不想讓宣紙只停留在博物館里,希望它能成為年輕人生活中的一部分。”年輕傳承人的話,讓團隊看到了傳統文化傳承的新可能。

青春擔當:讓千年紙韻走向更遠

六天的調研中,團隊用文字、照片、視頻記錄下宣紙文化的點點滴滴,整理出較為詳細的調研報告,其中包含對宣紙工藝傳承現狀的分析、對文創產品開發的建議等。“我們計劃把調研成果做成系列推文和短視頻,在校園和社交平臺傳播,讓更多同齡人知道,宣紙不只是書畫工具,更是值得我們驕傲的文化符號。”團隊隊長姚同學說。

(圖為實踐團隊與指導老師在中國宣紙文化園前合影 汪紀洲拍攝)

離開前,四人和指導老師在文化園前合影,這次“三下鄉”之旅,不僅讓他們讀懂了宣紙里的千年匠心,更堅定了青年學子傳承文化的責任。正如團隊在實踐日志中所寫:“守護宣紙文化,不是復刻過去,而是讓傳統在創新中找到未來,這是我們這代人的使命。”

作者:汪紀洲