高質量發展建設共同富裕示范區,是中央賦予浙江的核心任務。山區海島縣是我省以“千萬工程”牽引城鄉融合發展、縮小“三大差距”、推動共同富裕的工作重點、難點和主戰場。麗水市縉云縣三溪鄉作為“主戰場”之一,在黨建引領下積極探索“紅綠”融合推動鄉村共富的實踐路徑,富民強村步伐鏗鏘。

山海間的共富密碼

麗水市縉云縣三溪鄉,地處縉云縣東部,坐落于括蒼山腳,宛如一顆鑲嵌在山水之間的明珠。作為浙西南革命老區,三溪紅色資源豐富,近年來大力發展紅色文旅、綠色生態產業及融合新業態,推動共同富裕。

2025年7月13日,浙江師范大學人文學院紅色尋訪暑期實踐隊來到三溪鄉,通過座談會、訪談村支書、實地參觀、走訪村民等方式,探究這個曾因“偏遠”受限的山區鄉,如何憑借“紅色資源”與“綠色生態”的融合發展,譜寫山海共舞的新篇章。

紅色引擎:激活精神富礦,凝聚共富合力

“青山處處埋忠骨,何須馬革裹尸還”。在浙西南革命之路上,無數革命先烈用鮮血鑄就的精神長城,詮釋著平凡生命所能達到的高度。正值紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年,在當地村民的陪伴下,實踐隊成員不畏炎日,重走紅軍路,追溯紅色故事,賡續紅色精神。在村民的深情講述中,實踐隊成員參觀了東俞戰斗舊址,并了解到,眼前這座墓碑的主人俞日興是1893年生人,出生在三溪鄉三溪山村東俞自然村,1946年7月光榮地加入了中國共產黨,并成為地下黨東俞聯絡站負責人。抗戰中,敵人對俞日興嚴刑逼供,但俞日興堅貞不屈,只字不吐,不懼生死,從容就義,高喊“共產黨是殺不盡的,革命自有后來人!”。

在鄉間的青山翠谷間,麗金臺溫邊境革命紀念館靜靜矗立,它不僅是一座承載著浙西南革命記憶的紅色地標,更是三溪鄉“紅綠”融合發展中激活紅色基因的重要載體。實踐隊走進紀念館,仿佛穿越回那個戰火紛飛的年代。展廳內,泛黃的革命文獻、銹跡斑斑的槍械、模擬的游擊戰場場景,以及通過多媒體技術重現的戰斗畫面,生動還原了當年紅軍在邊界地區開展武裝斗爭、建立根據地、發動群眾的歷史。自開館以來,紀念館便成為三溪鄉紅色文化傳播的“主陣地”,三溪鄉黨委委員、組織委員陳思思說:“近年來三溪鄉‘紅色名片’更加凸顯,迭代更新‘八個一’紅色研學清單,2023年接待‘我到縉云過黨日’團隊上百余批次,累計達上萬人次,獲評省‘紅色根脈’強基示范村。此外,鄉村能人吳俊輝老師心系家鄉,主編《紅色三溪》一書多達20余萬字。”紀念館帶來的人流,也悄然改變著三溪鄉的發展軌跡。“紀念館不是靜態的展品,而是流動的資源——它讓紅色歷史活起來,更讓鄉親們的日子火起來。”實踐隊成員在為期一周的尋訪活動結束后,還打算基于相關資料,編寫紅色劇本殺,用創意為紅色故事注入時代活力。

“在我們厚仁村,紅色文化不是掛在墻上的故事,是能攥在手里的‘傳家寶’,更是帶鄉親們往前走的‘發動機’。”三溪鄉厚仁村支書應其亮和實踐隊成員交流時,眼里閃著光。而在東雅宅村黨支書趙偉兵眼里,紅色文化的珍貴之處是把人心攏在了一起。黨員干部是鄉村振興路上的“領頭雁”,要“發展一批人,帶動一批人”,就要發揮黨員的先鋒模范作用和黨組織的戰斗堡壘作用。趙書記提到,他所在的東雅宅村響應“一村一品”號召,面對板栗園老化率高、村民老齡化程度高的困境,村里和大唐國際光伏公司進行合作,采取農光互補策略,大大提高村民收入。針對老年人保守的態度,黨員干部帶頭簽合同,甚至和村民換地,讓村民產生信任感。“村民要富裕,村集體也要富裕,二者相輔相成才是共同富裕的真諦!”趙書記闡述著自己對推動鄉村共同富裕的理解。

綠色根基:把山水資源釀成“致富經”,讓綠水青山成為“聚寶盆”

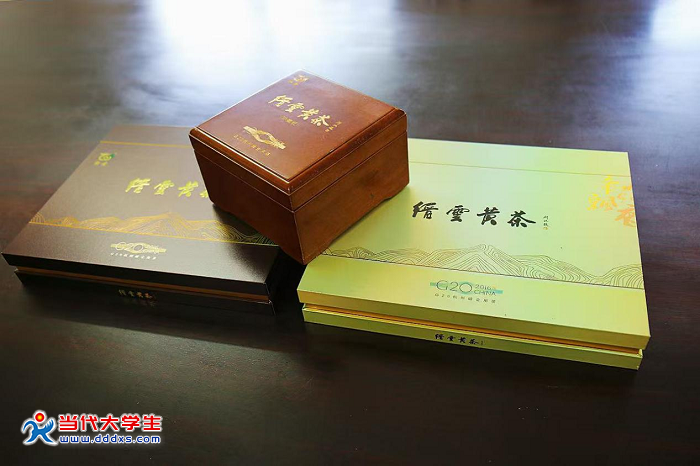

在縉云縣三溪鄉的山巒間,黃茶宛如一抹靈動的金色筆觸,勾勒出生態致富與文化傳承的絢麗篇章。2016年,縉云縣三溪鄉厚仁村村民李森洪送選的縉云黃茶與西湖龍井一同成功入選G20杭州峰會選定用茶,自此供不應求,高山上“黃金芽”成了貧窮山村的“搖錢樹”。黃茶基地負責人介紹道:“現在每到采茶季,漫山遍野都是忙碌的身影。三溪鄉的青山綠水正書寫著生態變現、產業興鄉的動人故事呢!”尋訪隊員還品嘗了黃茶,其色澤金黃透綠,湯色鵝黃隱綠,葉底玉黃含綠,滋味清鮮柔和,香氣清香獨特,輕呷一口,唇齒留香,只聽得贊聲一片。

茭白產業亦是推動三溪當地經濟發展、助力農民增收的重要引擎。這片山水相依的沃土,有著獨特的自然環境,這里產出的茭白外觀潔白如玉、身形修長,口感鮮嫩爽口、清甜多汁,深受消費者青睞。從起初農戶們小規模的嘗試性種植到逐步擴大的產業規模,三溪鄉不斷創新,積極探索生態循環發展模式,推出“茭鱔共生”,走出了一條從“散戶種植”到“合作社+基地+農戶”的轉型升級之路。據隊員了解,三溪鄉的茭白年總產值已達數百萬元,有力帶動當地經濟發展。小小的茭白在三溪鄉的山水間,綻放出更加絢爛的光彩,為推動鄉村振興、實現共同富裕注入源源不斷的動力。

“既要綠水青山,又要金山銀山”是經濟發展與生態環境保護這一矛盾的“正題”。三溪鄉通過制定村規民約,積極引導村民在發展產業的同時保護好生態環境,確保綠色、可持續發展。

“茭白產業發展起來,種茭白的農戶收入增加了;旅游業起來后,開農家樂、開民俗、賣土特產的機會也多了,一些原本在家務農或者外出打零工的人有了新的收入來源。雖然跟城里比還有差距,但日子確實是越過越有盼頭……”實踐隊隊員在走訪過程中從不少村民口中聽到這樣的回答。然而,三溪鄉黨委委員、宣統委員陳建雄指出,“銷售仍是三溪農產品的一大短板,下一步鄉政府將致力于完善從農村到城市的這段距離,或借助網絡平臺,讓農產品更快、更好地走入市民的餐桌”。他坦言基層工作之艱,亦強調黨建引領下“一件件實事”才是共富的根基。

“紅綠”交響:融合發展孕育新動能,拓寬共富路途

“平戰亂、統華夏、食五谷、藝桑蠶……”在縉云,黃帝的千年文脈落地有聲。三溪黃瓷文化藝術創意園依山而建,融陶藝體驗、學生研學以及藝術休閑等功能為一體,為實踐隊成員提供了一個深入了解和學習黃瓷文化的平臺。老板應先貴曾在日本從事瓷器生意,在這里,黃瓷的溫潤釉色與紅色歷史的厚重印記碰撞出奇妙的火花,麗金臺溫邊境革命紀念館以文創為媒,讓紅色記憶有了可觸摸的溫度。“游客在紀念館聽完紅色故事,再來工坊親手燒制一件帶紅色符號的黃瓷,就把三溪的記憶揣走了。”它讓文化有了產業的筋骨,讓產業有了文化的靈魂,在山海間鋪就出一條既守得住鄉愁、又掙得到未來的共富小徑。

三溪鄉深入挖掘紅色資源,積極探索“紅色+”發展模式,精心打造“八個一”紅色教育培訓清單,即“一程參觀、一次誓言、一堂黨課、一杯初心茶、一次與鄉賢相約、一條紅軍路、一餐紅軍飯、一心共建”。同時,依托優質的生態環境,匯聚鄉賢的智慧與力量,三溪鄉大力開發鄉村紅色旅游,全力推動猛峰尖越野基地、天門坪漂流等項目建成落地,景區還大力推出“紅色漂流套餐”,讓游客充分體驗紅旅獨有的韻味。如今,天門坪漂流已成為三溪鄉“紅綠”融合發展的一張亮麗名片,吸引著來自各地的游客。

三溪鄉的“紅綠”融合,絕非簡單的元素疊加,而是紅色基因與綠色生態的深度共振、雙向賦能。“紅”賦予發展以靈魂,“綠”賦予發展以根基,二者交織成三溪鄉共富路上最鮮明的底色。

共富溫度:看得見的變化,摸得著的幸福

“說句實在話,鄉村這些年難度最大的就是人才問題,年輕人留不住啊。”厚仁村書記應其亮感慨道,“我們現在連村干部的后備力量都感覺不足,年輕人都出去了。”而隨著“紅綠”融合的深入實踐,這一現象逐漸得到了改善。

夜幕降臨,“金輝樓”的招牌又亮了起來,會客廳的墻壁上還掛著“紅色故里金輝樓”的題字,頭發花白的吳俊輝爺爺翻動著手中的《紅色三溪》,繪聲繪色地向紅色尋訪實踐隊隊員講述著這座房子的歷史。從草泥墻皮上印有革命標語的老房子到現代化設施充足的民宿,一段厚重的歷史正緩緩向我們走來。“客人來這兒,住的是山景房,聽的是革命史,帶的是土產,咱掙的是踏實錢。這日子,真是越過越有奔頭!”既要物質富足,也要精神富有。金輝樓秉承“勤奮、進取、慈孝、友善”的家風,子孫們有北大、人大、浙大等研究生學歷的10人,切實踐行著踏實做事的家風家訓。除了吳爺爺家,村里不少返鄉青年借紅色文旅的熱度開起了民宿,實現了“家門口就業”,村集體收入也從“薄弱”到“充裕”。村民的切身感受就是共富溫度的最好體現。

向山而行,共富路正寬

紅色文化鑄魂,讓共富之路有了精神坐標;綠色生態賦能,讓共富之路有了堅實根基。三溪鄉正以山海為紙、紅綠為墨,讓山區的“沉睡資源”轉化為共富的“源頭活水”,奮力交出“小鄉大作為”的精彩答卷,而這答卷的每一頁,都浸透著百姓的幸福滋味,也預示著更寬廣的未來——向山而行,與海相擁,共富之路,步履鏗鏘。

浙江師范大學 “山溪共語,文興沃野”暑期實踐隊 責任編輯:王俏綺