古籍里的千年回響:當宮調遇見泛黃書頁

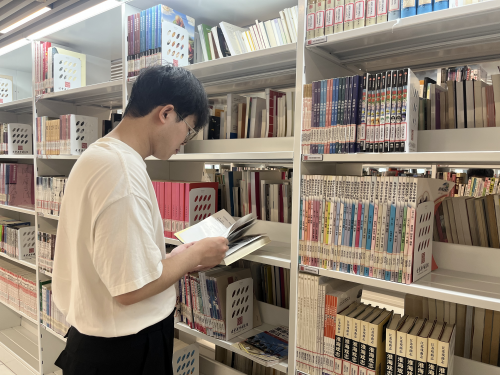

2025年6月25日,江蘇海洋大學 “遺” 脈相承實踐團踏入連云港市圖書館特藏文獻室。檀木書架間,《海州民間音樂集成》《明清俗曲考》等古籍靜靜陳列,封面的斑駁印記仿佛在訴說歲月滄桑。隊員們戴上棉手套,小心翼翼翻開1982年整理的《海州五大宮調樂譜集》,泛黃的紙頁上,工尺譜符號與簡體歌詞并列,三弦指法批注在旁側清晰可見。

“看!這首《疊落調・思春》的襯詞標注了海州方言發音注釋。”2024級視覺傳達專業研究生楊帥指著樂譜興奮道。書中記載的 “依呀喂”“哎嗨喲” 等襯詞,與日前非遺展演時傳承人演唱的韻律完美呼應。更令人驚喜的是,一本1957年油印本《淮海戲與五大宮調淵源考》中,詳細記錄了宮調與地方戲曲的融合軌跡,為團隊理解其藝術流變提供了關鍵線索。

樂譜里的活態密碼:從文字到旋律的跨時空對話

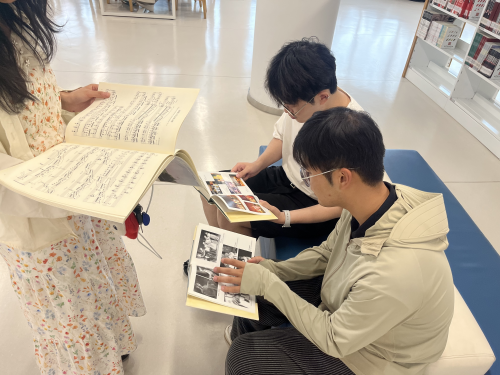

在數字化文獻檢索區,隊員們通過古籍掃描系統調閱到1930年代灌制的五大宮調唱片手稿。五線譜與工尺譜對照的頁面上,傳承人用紅筆標注的 “速度漸慢”“音色需潤” 等手記,讓靜態樂譜瞬間有了聲音的溫度。團隊音頻記錄員李盈盈戴上耳機,對比文獻中記載的《軟平調・秋江》唱詞與現代演繹版本,發現歌詞中的 “江天暮雪” 在不同年代譜本中曾寫作 “江天暮月”,“這或許是方言發音演變或傳抄誤差導致的,太有意思了!”

圖書館古籍部相關工作人員介紹:“這些文獻中,最早的樂譜可追溯至清乾隆年間,其中《琵琶三弦合譜》完整記錄了伴奏樂器的指法圖譜,是研究宮調演奏技法的‘活化石’。” 實踐團成員們邊記錄邊拍照,將關鍵段落整理成電子文檔,計劃制作 “文獻中的五大宮調” 數字檔案庫。

青年解碼者:讓文獻 “活” 進當代傳承

“原以為文獻查閱會很枯燥,沒想到每一頁都藏著驚喜。” 團隊隊員徐岳鑫翻看著厚厚的筆記感慨,“比如這本《海州民俗志》里提到,五大宮調曾是舊時廟會‘走街調’的重要組成部分,這為我們后續設計沉浸式民俗展演提供了靈感。”

從非遺展演的現場聆聽,到古籍庫房的文獻考據,江蘇海大學子正以 “文獻 + 創新” 的雙軌模式,讓海州五大宮調從歷史深處走來,在當代青年的手中煥發新生。下一站,他們將帶著文獻中的發現走向哪里,又會有怎樣的新發現—— 這場跨越時空的文化對話,仍在繼續。