2023年7月21日,華南師范大學物理學院團委小朋友們會服務隊開展了“三下鄉”期間的第二節特色課程——看得見的聲音。秉承著春風化雨,教書育人的教學理念,華南師范大學物理學院團委小朋友們會服務隊教務組成員何思睿與周國瑄精心設計了一節創新型課程。

在素質教育的深入發展下,中小朋友們對生活技能,科技應用等課本外方面的知識需求逐漸增大。為了培養小朋友們對科學知識方面的興趣,擴大小朋友們的知識面,提升小朋友們動手能力,做到德智體美勞全面發展,物電團學服務隊教務組用一堂創新的科學特色課,帶領順德星槎小學的小朋友一起探索聲音的美妙。

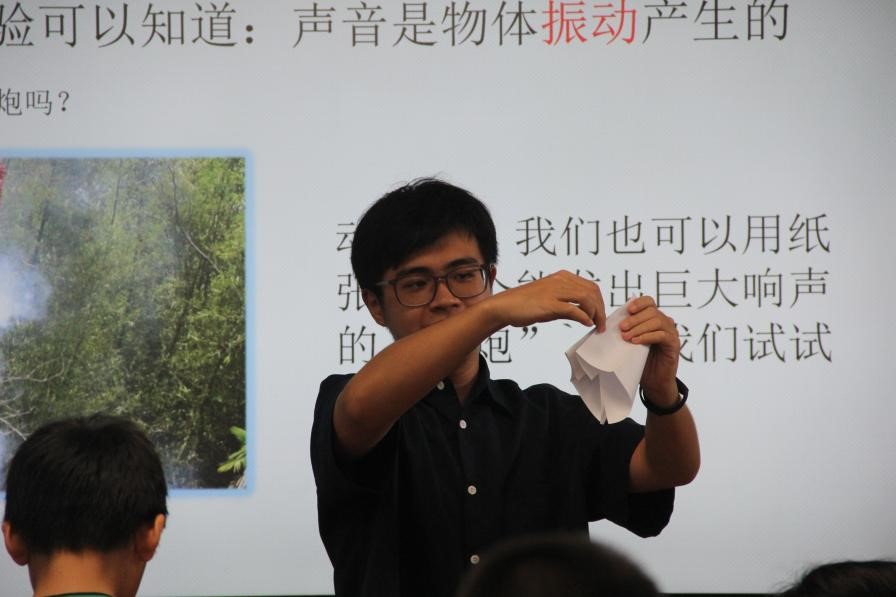

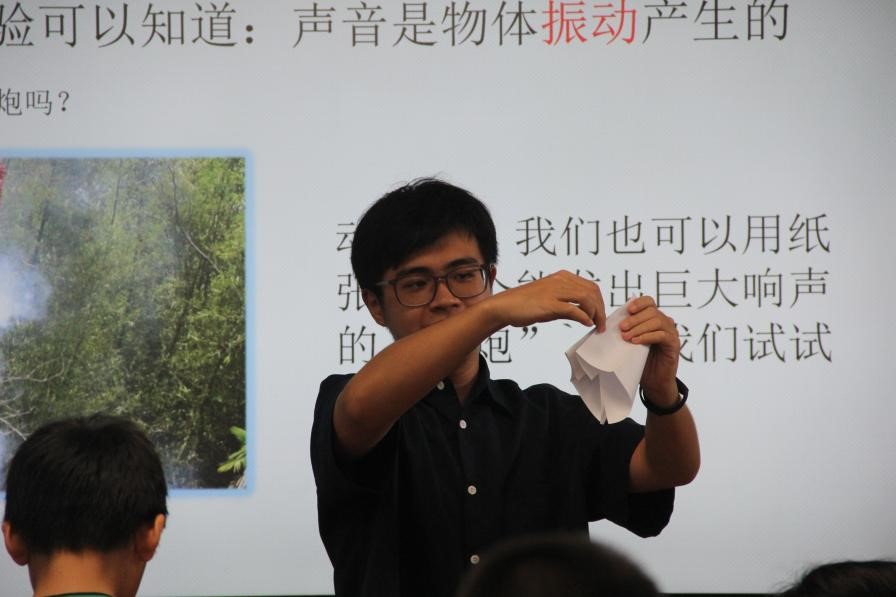

作為這節課的引入,何思睿老師首先邀請小朋友們分享在生活中他們能聽到的各種各樣的聲音,例如歌手的歌聲,不同樂器發出的不同聲音,雨聲,風聲,汽車馳騁的聲音等,然后向小朋友們拋出疑問:聲音是怎么產生的呢?借此進入課堂的第一組實驗:聲叉實驗。聲叉實驗的內容如下:用敲擊后的音叉放入水中,觀察水中的情況;用敲擊后的音叉放在鋪滿彩色紙屑的緊繃塑料薄膜中,觀察彩色紙屑的運動情況。實驗結束后,小朋友們積極舉手分享觀察到的實驗現象:振動的音叉會使水面產生振動,讓彩色紙屑跳動。隨后何思睿老師總結結論:聲音是由物體振動產生的。隨后何思睿老師帶領小朋友們制作紙炮,深入體會聲音是由物體振動產生的。至此,課程的第一部分結束。

圖一 何思睿老師介紹紙炮的制做

隨后何思睿老師向小朋友們講解關于聲音的三個特性:音量,音調,音色。在這部分中,何思睿老師首先利用海水是以海浪的形式在大海中流動的例子類比出:聲音是以聲波的形式在介質中傳播的。隨后,何思睿老師詳細講解了聲波圖與聲音三大特性的關系:音量與聲波的振幅有關,音調與頻率有關,音色與物體振動方式、發聲體的結構有關。緊接著,何思睿老師組織小朋友們進入第二組實驗:讓聲音看得見。在這個實驗中,老師帶領小朋友們利用提前準備好的特殊教具進行實驗。何思睿老師要求小朋友們仔細觀察實驗現象,通過改變音量大小,音調的高低來改變圖案的形狀。最后觀察實驗現象,總結實驗結論得出:聲音越大,圖案大小越來越大;音調越高,圖案會越來越復雜兩個結論。試驗結束后,何思睿老師向同學們講解了實驗原理,讓小朋友們們對聲音的特性更加熟悉。

圖二 何思睿老師展示實驗過程

緊接著,進入課程的第三個環節:噪聲的危害與防治。何思睿老師通過兩個精心準備的小視頻向小朋友們介紹了什么是噪聲,噪聲的危害,以及噪聲的防治,噪聲的好處四個知識點。隨后提問了兩個關于噪聲的小問題,加深小朋友們對知識點的記憶。

最后的環節是介紹聲音的功能與應用,分別有聲納、調節情緒、信息傳遞三個。簡單介紹完后,何思睿老師組織小朋友們進行了有趣的傳聲小游戲,讓小朋友們加深對知識點的印象

圖三 何思睿老師講解聲納原理

圖四 小朋友們進行傳聲游戲

課程的最后何思睿老師對課程的所有內容進行了總結,至此,課程順利結束。