青春足跡印二七:工大學子與一座塔的時空對話

鄭州7月1日電(通訊員徐東陽)為了充分激發青年一代的擔當精神,勇敢地肩負起時代賦予的崇高使命,河南工業大學土木工程學院(建筑學院)“尋找紅色記憶”社會實踐團的年輕學子們于2025年7月1日前往河南省鄭州市二七紀念館開展社會實踐活動。團隊成員通過參觀二七紀念館,汲取紅色精神,堅定理想信念,為助力實現中華民族偉大復興的中國夢貢獻青春力量。

肅穆的氣息在踏入紀念堂的瞬間便包裹了每一個人。京漢鐵路罷工工人群像凝固著百年前的吶喊,林祥謙、施洋等烈士的名字在講解員沉靜的敘述中,帶著金屬般的質感撞擊著年輕的心房。沒有喧嘩,只有腳步輕輕移動的聲音,以及手機鏡頭偶爾亮起時捕捉歷史碎片的微光。泛黃的《京漢工人流血記》書頁、銹跡斑斑的扁擔簧機車配件、鄭州工人夜校的逼真模型……每一件沉默的展品都在進行著無聲的講述。

圖為二七紀念塔展品柜。張文譯攝

而觸動最深處的,往往是不期而遇的微光。在展示二七慘案的展區,玻璃柜中靜靜躺著一塊施洋烈士生前佩戴的舊式懷表,表蓋內側一張模糊的家人小像幾乎難以辨認。此時,隊伍中的一名隊員停下腳步,久久佇立在展柜前。他望著照片,周圍的喧囂仿佛瞬間褪去,時間仿佛在這一刻凝固。冰冷的玻璃清晰地分隔開現實與歷史兩個世界,旁邊展柜里一座老式時鐘的指針恰好停在某個時刻,與泛黃的照片一同定格了那段歲月。隊員們注意到他的專注,也紛紛圍攏過來。大家靜靜看著照片,能感受到其中蘊含的情感穿越了百年時光。那份對家人的眷戀、對理想的堅持,并未因歲月流逝而淡化,反而如同穿透塵埃的光,依舊有著直擊人心的力量。這份不期然的凝視與觸動,成了行程中最深刻的情感印記,無聲地流淌在團隊成員心間。

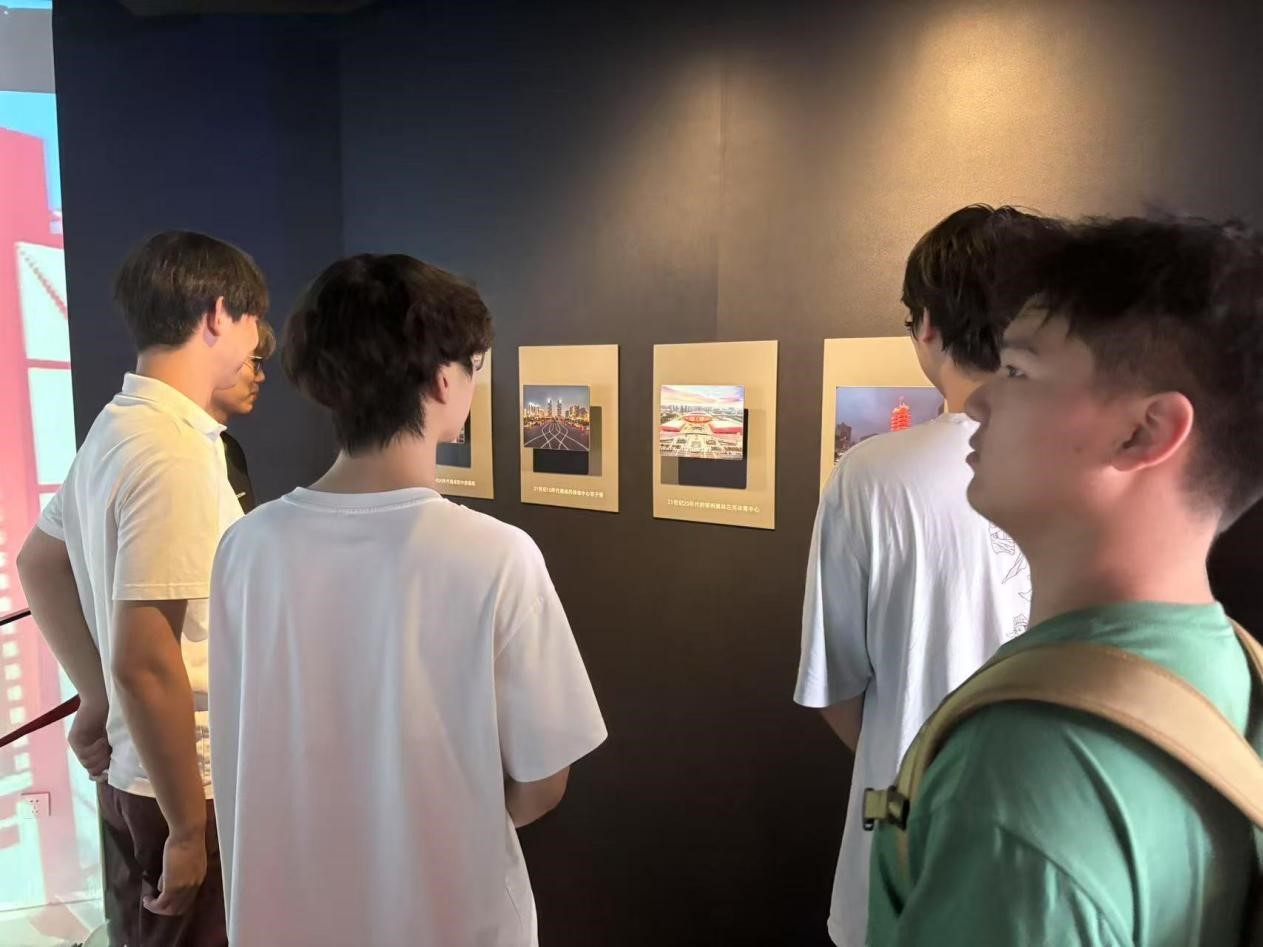

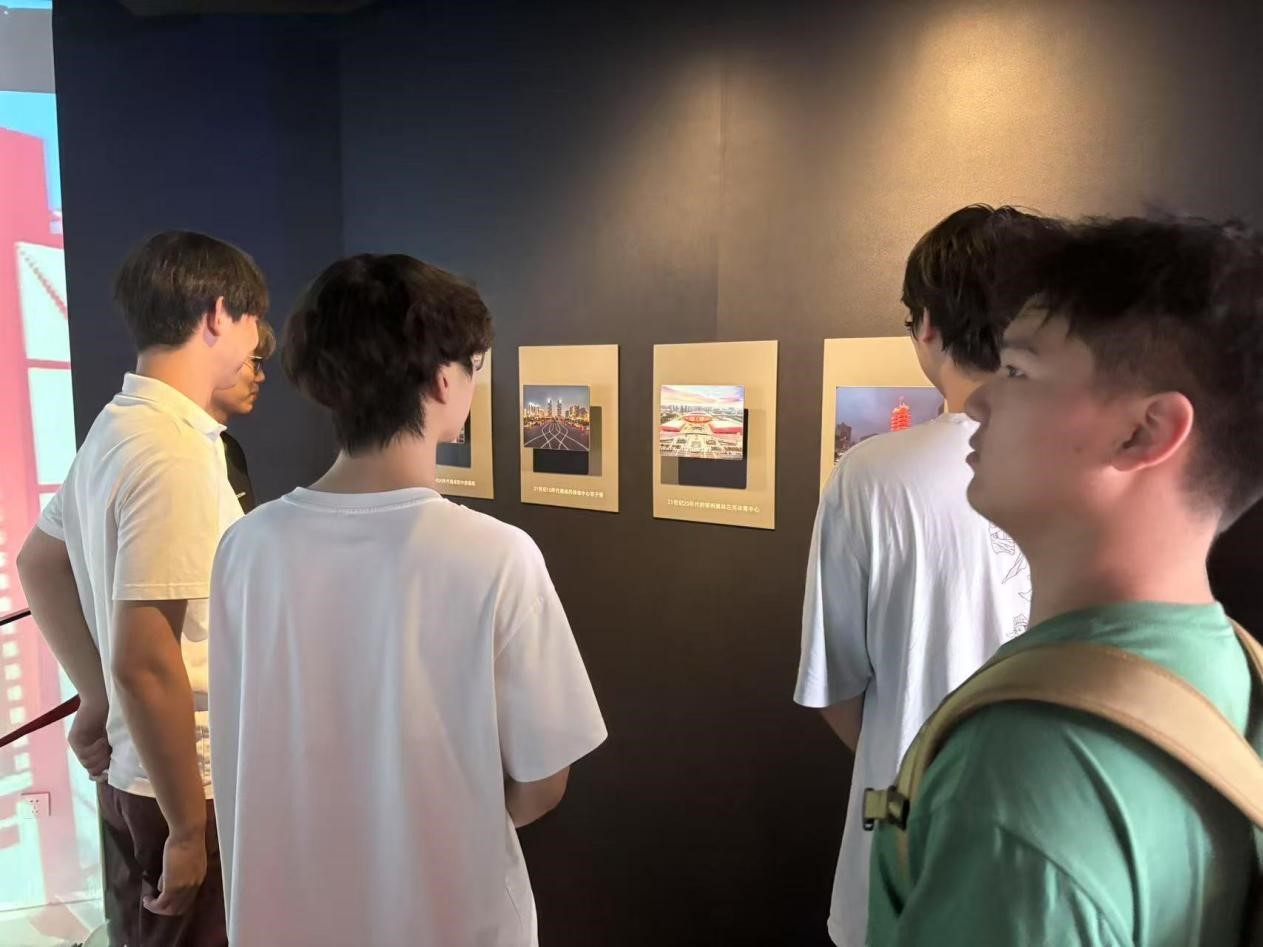

歷史的厚重感在攀登塔樓的過程中逐漸疊加,仿佛每上一層樓,肩上的歷史分量就增添幾分。當隊員們歷經艱辛,終于踏上塔頂的平臺,他們憑欄而立,極目遠眺,映入眼簾的是鄭州這座現代化都市那鱗次櫛比、錯落有致的高樓大廈,街道上車流如織,熙熙攘攘,一派生機勃勃的繁榮景象。而他們腳下所站的這片土地,曾經是這座城市的制高點,見證了無數歲月的變遷,如今卻已被更為宏偉壯觀的現代建筑群所溫柔環抱,顯得既古老又現代,交融出獨特的城市韻味。展覽的尾聲部分,一幅新舊鄭州的對比圖靜靜地呈現在眼前,無需言語,它便無聲地訴說著這座城市從古至今所經歷的滄海桑田般的巨大變遷,讓人在感慨之余,更添對這座城市未來發展的無限期待。一位隊員輕聲感慨:“烈士們倒下時,是否也曾夢想過這片土地未來的模樣?我們今天看到的繁華,就是他們用生命投票選擇的未來答案吧。”

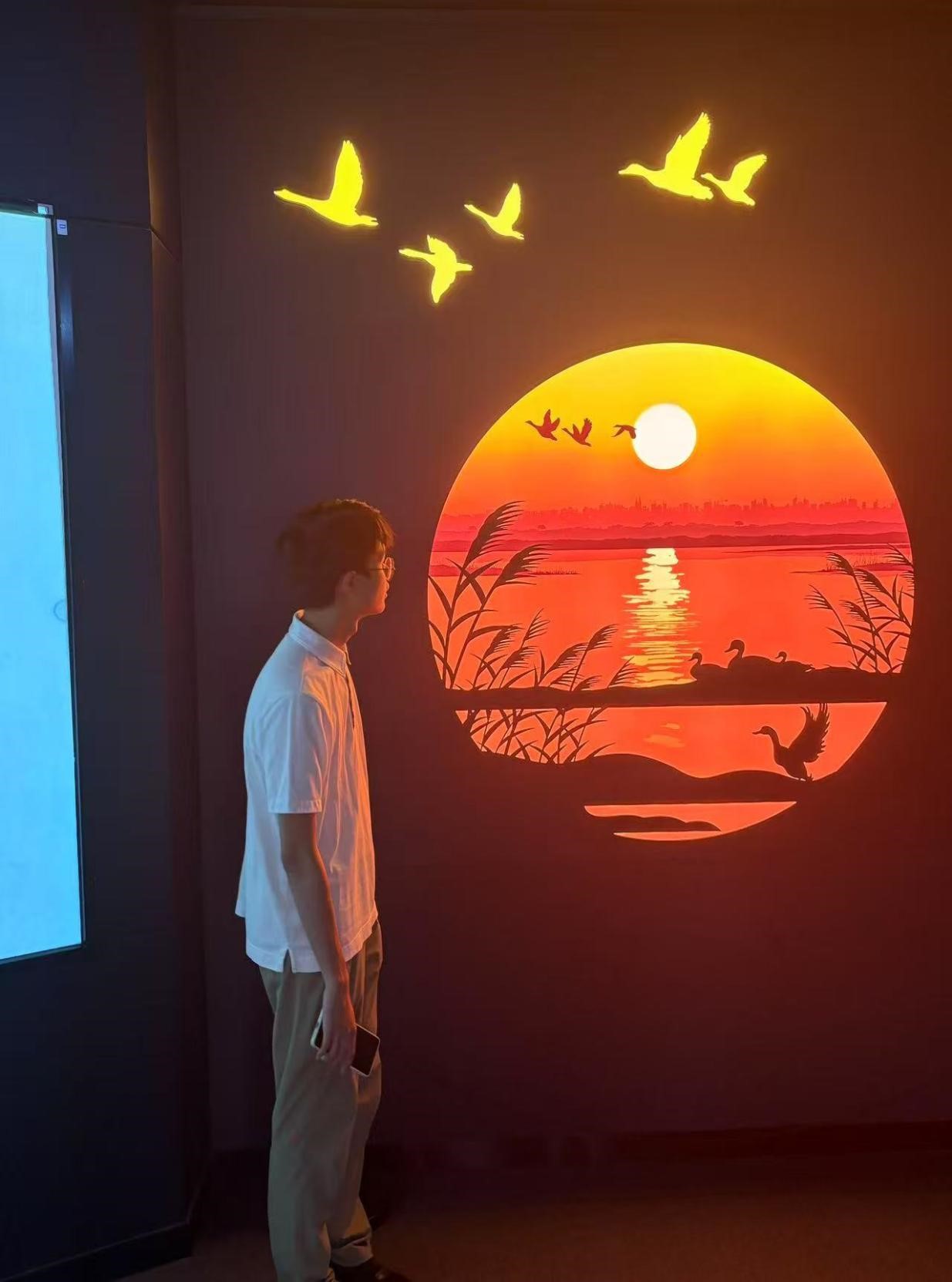

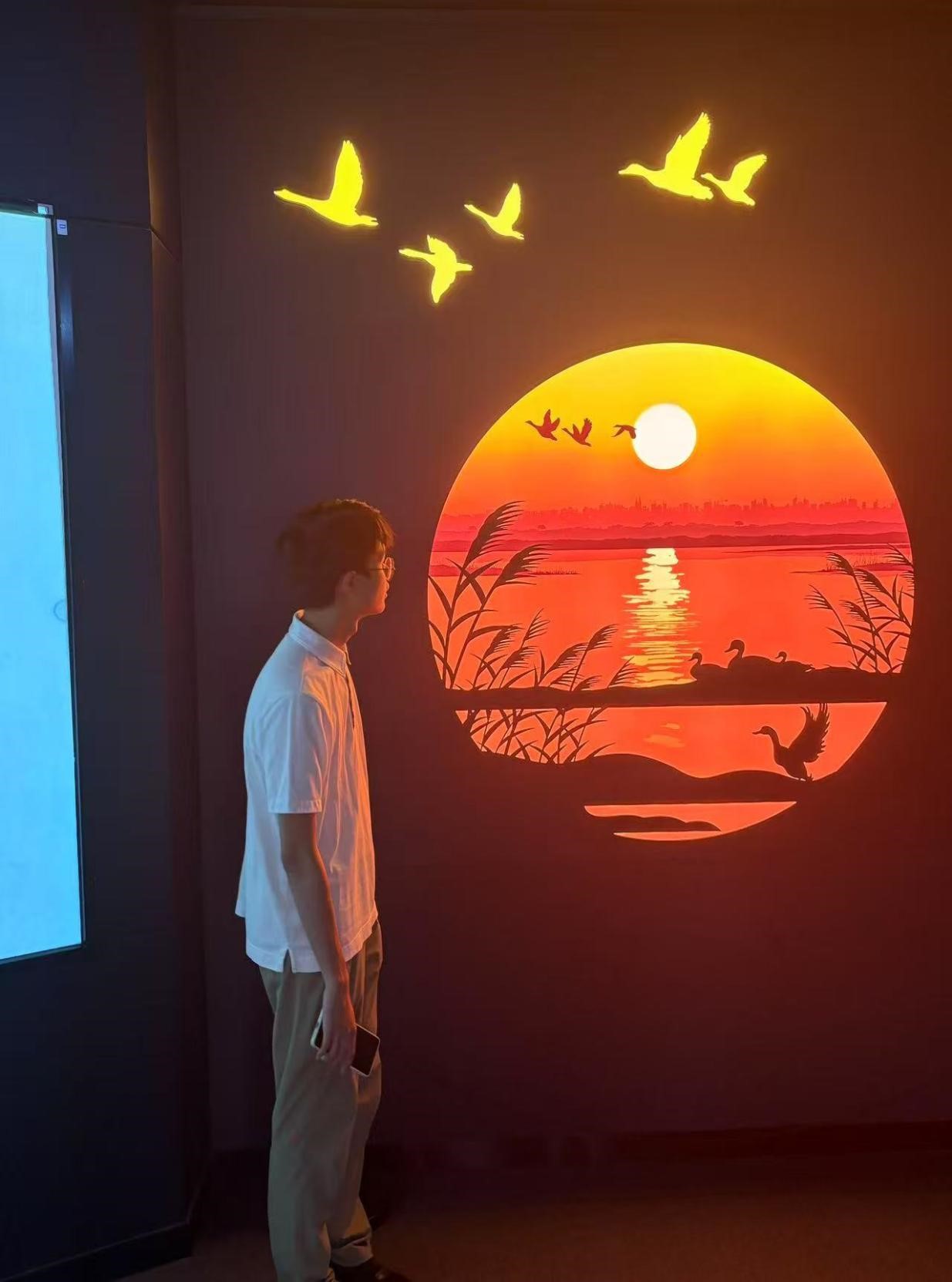

圖為隊員在參觀電子屏。張旭鵬攝

在電子簽名屏前,指尖劃過,“請黨放心,強國有我”的誓言被鄭重寫下。這不再僅僅是口號,當親歷過那場穿越時空的精神對話,觸摸過歷史真實的肌理與溫度后,這八個字有了沉甸甸的重量。塔下合影時,陽光打在年輕的臉龐上,朝氣蓬勃。團隊隊員表示,站在二七塔前,大家才真切感受到課本上的“二七精神”變得具體可感。它并非只是“團結”“斗爭”“奉獻”等抽象詞匯,更是林祥謙面對屠刀時的不屈氣節,是施洋懷表中凝結的眷戀與決絕。作為未來的建設者,不僅要筑造堅固的建筑,更要傳承好這份精神脊梁。

圖為隊員在參觀紀念館。張文譯攝

步出紀念塔,熱浪重新裹挾而來。回望那座巍峨的雙塔,它默然矗立在歷史的坐標與現代的喧囂之間。塔身上鐫刻的不僅是過往的烽煙,更是一代代后來者仰望星空時汲取力量的源泉。河南工業大學土木工程學院(建筑學院)學子帶走的是塔頂望見的城市天際線,是心中被英雄之火點燃的信念明燈。當青春與豐碑相遇,歷史便不再是塵封的檔案,而成為照亮前路的火把,無聲地指引著他們,在建設家國的征途上,踏出屬于自己的、堅實而光明的足跡。