首先,是河南省鄭州市二七罷工紀念塔和紀念堂的參觀;其次是河南省三門峽市八路軍澠池兵站的參觀。這兩個地方都是河南紅色文化的體現。通過參觀與瀏覽,我們能更好的全面的了解鐵路工人運動和抗戰的歷史事件,緬懷先烈英雄,增加去我們的黨史素養,提高自我的思想文化道德素質。

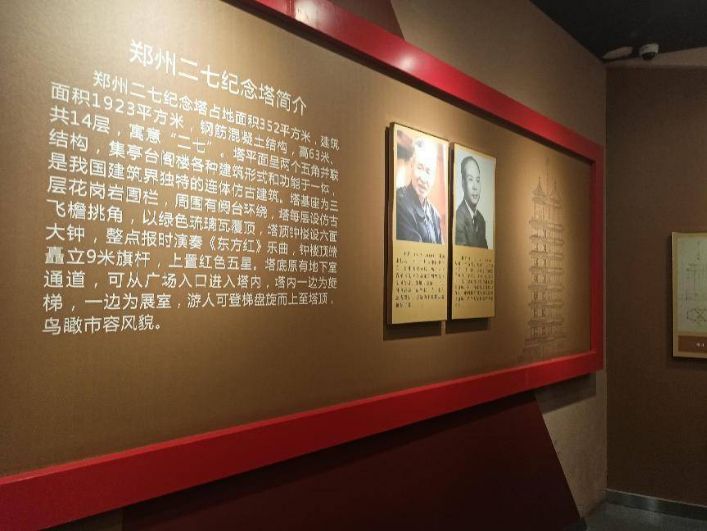

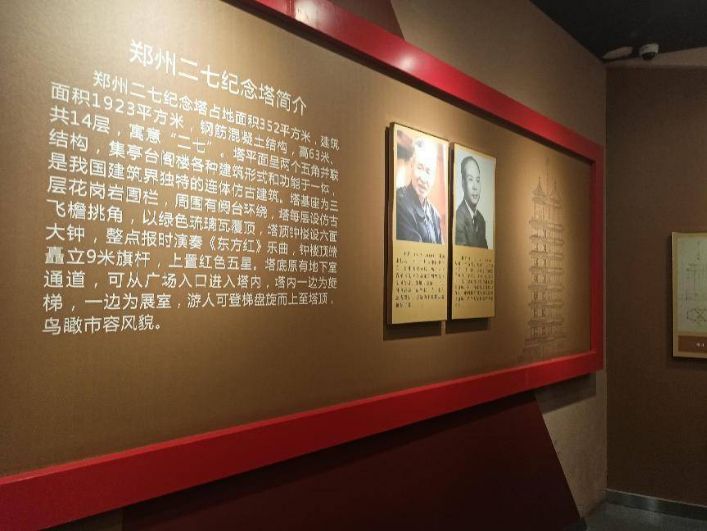

鄭州二七罷工紀念塔和紀念堂,位于河南省鄭州市二七區二七廣場及錢塘路中段82號,鄭州二七罷工紀念塔占地面積352平方米,鄭州二七罷工紀念堂6440平方米。二七紀念罷工塔是一座建筑獨特的仿古聯體雙塔,鄭州二七罷工紀念堂是一座磚木結構的紀念性建筑,是新中國最早的紀念性建筑之一。2017年,鄭州二七罷工紀念塔和紀念堂入選“第二批中國20世紀建筑遺產”。2021年,鄭州二七罷工紀念塔和紀念堂等入選河南省第一批革命文物。

二七罷工紀念塔是塔高63米,共14層(包括地下室),其中塔基座為3層欄環繞閱臺,逐層縮小,各層均有白水泥欄桿;塔身10層,每層均有飛檐挑角,綠色琉璃瓦蓋頂,外表粉刷用白色干粘石,每層各面均有紅漆方形格窗;塔頂建有鐘樓,有直徑2.7米的大鐘六面,鐘樓頂端矗立9米旗桿,上置紅色五角星一枚;塔底有地下室,并向西北方開有地下通道。二七塔的建立與“二七慘案”有關,工人運動領袖林祥謙、施洋、高斌等先烈,用生命和鮮血喚起了四萬萬中國人民反帝反封建的斗爭精神。“二七慘案”阻擋不了工人運動的腳步,“二七”大罷工以工人的頭顱和鮮血,進一步喚醒了中國工人。二七精神指引工人前仆后繼,歷史不會忘記那些拋頭顱灑熱血的二七英烈們。新中國成立后,人民政府將長春路更名為二七路,將發生過流血慘案的長春橋舊址擴建為二七廣場,以紀念京漢鐵路工人大罷工和"二七"烈士。1951年,鄭州市政府在"二七"廣場中央修建了一座21米高的木塔,隨著歲月流逝,這座木塔成為鄭州人心目中的“二七紀念塔”。在我們參觀的過程中,我們看到塔內所展覽的各種文件資料與照片,一張張,一幕幕都印在我們的腦海中,深刻感受到了當時的慘烈情況,感受到先輩的勇敢。在我們參觀了二七紀念塔之后,我們就準備前往三門峽市澠池兵站。我們在前一天了解了關于澠池兵站的歷史。八路軍澠池兵站紀念館位于三門峽市澠池縣。澠池兵站是在1938年11月經十八集團軍(八路軍)司令朱德同志簽署文件,委派劉向三與國民黨當局談判后創辦的我黨我軍公開機構。在我們進入八路軍澠池兵站之后,有工作人員帶領我們一起了解他背后的歷史。

1938年,黨的六屆六中全會后,劉少奇(當時化名胡服)由延安經西安八路軍辦事處到澠池,于當年12月20日在兵站召開了中共豫西特委擴大會議,除豫西特委的書記、副書記、宣傳部長、組織部長等領導同志以外,各中心縣委的負責同志和部分縣委書記也參加了會議。1938年11月下旬,鄧小平、楊尚昆等領導同志從延安出發,經西安到澠池兵站停留,并作了輕裝(攜帶的箱子、衣物等留下),兵站派人護送,由澠池北南村渡口過黃河,奔赴太行前總。

1960年,劉少奇到洛陽視察時,談起1938年他赴竹溝任中原局書記途徑澠池時,在澠池居住了一個時期,期間曾召開中共豫西特委會議、舉辦黨訓班,首次宣講了《共產黨員的修養》。此事引起河南省委的重視,遂由河南省原副省長邵文杰,洛陽地委書記紀登奎來澠池現場回憶,查找確認舊址無誤,房屋稍有損壞,但原貌未變。為了紀念老一輩無產階級革命家的光輝業績,1960年10月,報請省人委撥款維修。1963年6月20日,八路軍澠池兵站被公布為省級文物保護單位。

我們參觀時人很多,多數都是家長帶著小朋友來進行參觀與瀏覽,即使歷史的車輪在滾滾向前,我們也要銘記歷史,常常回顧。只有帶著先輩的寄托與美好期望,我們才能走的長遠,走得堅定。隨著網絡媒體與大數據的發展,好多青少年沉溺于網絡世界無法自拔,喪失目標且容易形成錯誤的價值觀,不能正確認識歷史人物與事件,而參觀紅色景點,感受先輩的艱辛與抗戰的艱苦,是正確的塑造三觀的方法之一,也是提升道德素養的途徑,也是我們小組實踐目的之一。通過此次的參觀,讓我們重新認識了革命先烈的英勇奮斗與不怕犧牲的精神,讓我們更加感激和平生活的來之不易。他們的精神深深震撼與影響著我們,將會成為我們以后生活的寶貴精神財富。