(通訊員 孫靜柯)2023年8月19日至20日,河南工業大學新聞與傳播學院“尋跡人”暑期社會實踐團隊成員郝萍芬、董凌帆、董鈺燃、孫靜柯走進了安徽省安慶市(懷寧縣),依次來到安慶市烈士陵園、獨秀園、兩鄧故居進行參觀學習,在這里展開了一場與英雄志士跨越歷史的對話,深刻學習認識“兩彈一星”精神的內涵。

8月19日上午,實踐隊員們首先來到了安慶市烈士陵園,陵園占地面積很大,隨著參觀的深入,隊員們的心情越來越沉重,在一面佚名烈士紀念墻前大家停下了腳步,仔細看來,這面墻主要是用來雕刻佚名烈士的面容,一些還可以辨識出出英烈生前的模樣,一些只有半張臉,讓人動容的是墻上那幾個空白的位置,這些烈士便是真的什么也沒有留下了。“看著這些真的好觸動,他們有的甚至還沒有我們大”,一位隊員發自內心地感慨。

烈士們為了國家拋頭顱,灑熱血,用生命為新中國鋪出一條血路,如果說戰亂的年代需要的是視死如歸的拼勁,那么如今便需要的是艱苦奮斗,勇于登攀的干勢。

(圖為實踐地點:安慶市烈士陵園團隊成員 郝萍芬 攝)

8月19日下午,隊員們來到了獨秀園,獨秀園以陳獨秀墓為核心,中間由凹凸不平的柏林墓道連綴,墓道兩旁整齊林立的翠柏營造莊嚴肅穆的氣氛,這是對陳獨秀先生一生的總結,雖前半生坎坷,然終其一生來看,又是宏偉壯烈的。藍天白云,依山傍水,他最終長眠于自己出生的地方。園區內雕刻的《敬告青年》語錄格外醒目,這是陳獨秀先生滿懷激情與信仰的吶喊呼告,引領了無數熱血的知識青年為革命事業艱苦奮斗。

陳獨秀先生首先豎起“民主,科學”的旗幟,是當時代自力更生,自立自強的啟蒙,促進了當時科學事業的發展和中國的進步。可以說若沒有這一突破,愚昧的封建制度可能還會停滯很久。隊員們在獨秀園內參觀時有幸遇見一群中共黨員,他們身著正裝,胸前佩戴閃亮的黨徽,向陳獨秀先生獻花,鞠躬。此情此景下,實踐隊員們也自主地向陳獨秀深深鞠躬致敬。

(圖為實踐地點:獨秀園團隊成員 郝萍芬 攝)

8月20日上午,實踐隊員們乘坐直達公交車來到了兩彈元勛鄧稼先先生的故居——鐵硯石房,這座古樸的老房子已有二百多年的歷史,清代書法家篆刻家鄧稼先的六世祖鄧石如也曾生活在這里,前面三進房子內展示著鄧老的生平事跡、功績。參觀者可以從中了解到這位科學家、工程師的心路歷程和夙愿,體會到其對科技事業的熱愛和奉獻,為民族復興、國家發展而艱苦奮斗的忠誠和擔當。正像鄧老說的“我們的工作,能振我軍威,振我國威!我們為這個事業獻身是值得的!”。隊員們跟隨著講解員走進鄧稼先的一生,在氫彈原子彈比例復原模型前,講解員講到鄧老臨終前的故事哽咽了,在場的參觀者和一名實踐隊員也都留下了眼淚。

(圖為兩鄧故居內的核彈模型團隊成員 郝萍芬 攝)

無論是兩彈元勛鄧稼先還是陳獨秀,乃至烈士陵園里兩面墻上雕刻的那些沒有名字模糊的臉龐,他們都有著一個共同的精神,那便是熱愛祖國。換個角度講,這三個地方無一不是著名的紅色旅游景點。隊員們到達每一個地方,都遇見了同行者,獨秀園內的中共黨員們,兩鄧故居的大學生志愿者,以及烈士陵園內前來瞻仰革命先烈的許許多多的人。可以看到熱愛祖國已經成為當下中國人的深層情感,或者說是本分職責。

實踐隊員提到,在鄧稼先故居的見聞是這次研學旅程中最觸動他們的。那一年,“兩彈一星夢”砸入鄧稼先的心湖,此去二十八年沒有音訊。一次試驗失誤,鄧稼先第一次用院長的權威“命令”助手們不能上前,自己沖進爆破現場,抱起碎片仔細檢驗,也就在這時他的身體受到核輻射重創,退出了試驗基地,終于與妻子家人重逢,然而生命也進入了最后一年的倒計時。大漠深處一聲巨響,戈壁灘上一朵蘑菇云升騰,原子彈氫彈的成功,標志著中國科技事業登攀到一個新高度。少年意氣風發強國,學成歸國,隱姓埋名幾十載,再相守已是風燭殘年。鄧稼先可以說將一輩子奉獻給了強國事業,對他而言其他一切在國家利益面前都緲若微塵,他的個人經歷就是“兩彈一星”精神內涵最好的解釋。

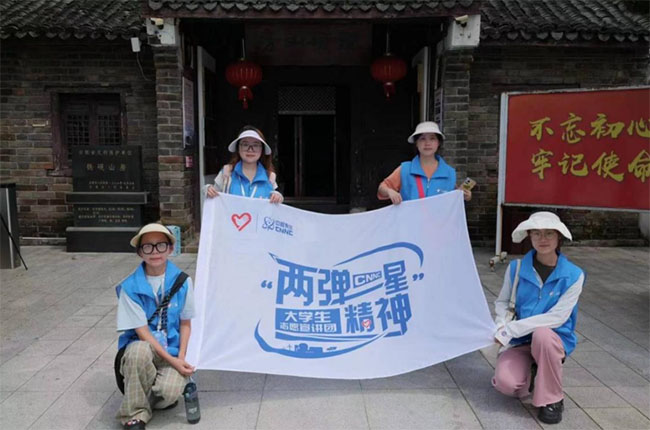

(圖為實踐隊在兩鄧故居的合照團隊成員 郝萍芬 攝)

1999年9月18日,江澤民同志將“兩彈一星精神”概括為“熱愛祖國、無私奉獻,自力更生、艱苦奮斗,大力協同、勇于登攀”二十四個字。此次實踐活動結束后,實踐隊員們真正地理解了這二十四個字,都立志要弘揚兩彈一星精神,投身強國征程,“兩彈一星”精神也會成為新時代強國征程同行者們的明燈和指南。