2024年7月24日,濃“農”深情,“鄉”約振興實踐團來到濱州市沾化區大高鎮實地調研當地村民對漁網產業和冬棗種植產業與生態化發展的認識。在濱州市沾化區大高鎮的調研過程中,我深刻感受到了當地漁網和冬棗兩大產業的蓬勃發展及其對地方經濟的巨大貢獻。本次調研不僅讓我對這兩個產業的現狀有了全面的了解,也讓我對鄉村振興、產業轉型和電商發展有了更深的思考。

大高鎮的漁網產業有著深厚的歷史底蘊。據調研了解,河東李村因緊鄰徒駭河而得名,上世紀五十年代,這里曾是漁業專業村,村民具備編織漁網的手藝傳承。然而,隨著徒駭河上橋閘的建設,漁船難以直通渤海,村里的漁業逐漸轉型,以種地為主。改革開放后,村民重拾編織漁網的手藝,并乘著公交車全國各地售賣。這一傳統手藝的復興,為漁網產業的后續發展奠定了堅實基礎。進入新世紀,大高鎮漁網產業迎來了技術升級和市場拓展的關鍵時期。傳統手拋網在保留原有優勢的基礎上,加裝了塑料圓盤,使得撒網變得更加便捷高效。這一創新不僅滿足了普通漁民的需求,也提升了產品的市場競爭力。

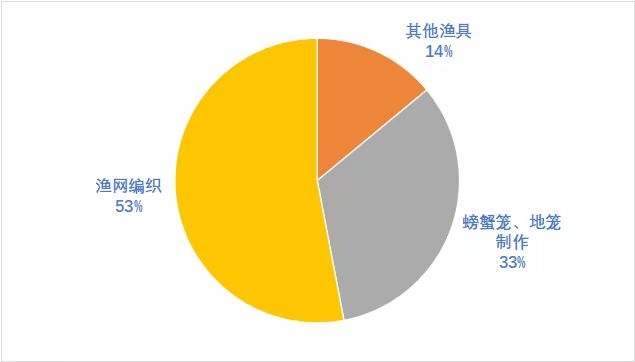

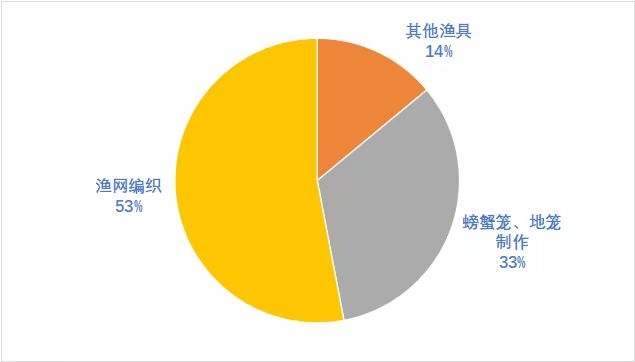

實踐團成員采訪到村黨支部書記、主任李從吉,從書記口中得知,全村將近百分之九十的村民從事漁網編織銷售等工作,村中的漁網產業,經過四代人的傳承和發展,已經從最初的傳統編織手拋網,到如今可以生產美式手拋網等30多種漁網和遠銷韓國、日本等國家的螃蟹籠。河東李家村的漁網產業由將近半的漁網、三成的籠類

和少數的其他漁具制作組成。

圖為河東李家村漁網產業的組成

在關于“漁網產業的銷售選擇線下還是線上”等銷售方面的問題,有一半的村民會選擇線上網絡平臺銷售漁網,通過電商平臺,大高鎮的漁網產品迅速走向全國乃至世界,年出口量高達160萬余張,銷售額約8000萬元。村里的年輕人漸漸的回到村子里發展,趁著互聯網的“東風”,搞起電商直播帶貨,網購平臺成立店鋪,拓寬河東李家村漁網的銷路。

左圖為河東李家村從事漁網產業年齡組成

右圖為河東李家村漁網銷售額占比

濃“農”深情,“鄉”約振興實踐團來到大高鎮許坡村通過調查問卷和采訪冬棗生態園負責人的方式,調研冬棗產業振興和生態振興的平衡發展關系。沾化冬棗產業的發展離不開科技的支撐。當地積極引進和推廣新技術、新品種,通過建設智能陽光溫室大棚、應用物聯網云平臺管理系統等手段,實現了冬棗的精準調控和標準化種植管理。同時,注重品種改良和品質提升,培育出了沾冬1號和沾冬2號等優質品種。這些措施不僅提高了冬棗的產量和品質,也增強了產品的市場競爭力。

隨后實踐團來到許坡村展開調研。通過調查問卷的數據總結分析,許坡村內的冬棗大都是在大棚內養護。村民的環保意識較強,但是棗農生態環保措施不到位,使用化肥農藥增產和除蟲治草,原因是生態治蟲除草成本較高,絕大多數的棗農不會投入過多的資金成本發展生態冬棗種植。

圖為棗農生態實際成本投入占比圖

通過調研大高鎮的漁網和冬棗產業,我深刻感受到鄉村振興需要強有力的產業支撐。只有發展具有地方特色的優勢產業,才能帶動當地經濟的發展和農民的增收致富。因此,在推進鄉村振興的過程中,要注重培育和發展具有市場競爭力的特色產業,通過技術創新和品牌建設等手段提升產業附加值和市場競爭力。同時,電商的興起為傳統產業帶來了前所未有的發展機遇。通過電商平臺,傳統產業可以迅速拓展市場、提升品牌影響力、實現轉型升級。在大高鎮的漁網和冬棗產業中,電商的發展不僅拓寬了銷售渠道、提高了銷售效率,還促進了產品的品牌化和標準化發展。無論是漁網產業還是冬棗產業,科技創新都是推動其不斷升級和發展的重要動力。在漁網產業中,技術的改進使得產品更加符合市場需求,提高了生產效率和產品質量;在冬棗產業中,智能溫室、物聯網等技術的應用則實現了種植管理的精細化和科學化,提升了冬棗的品質和產量。因此,加強科技創新投入,推動科技成果轉化,是傳統產業轉型升級的必由之路。在未來的發展中,相信在政府、企業和社會各界的共同努力下,大高鎮的漁網和冬棗產業一定能夠取得更加輝煌的成就,為地方經濟的繁榮發展和鄉村振興戰略的深入實施做出更大的貢獻。