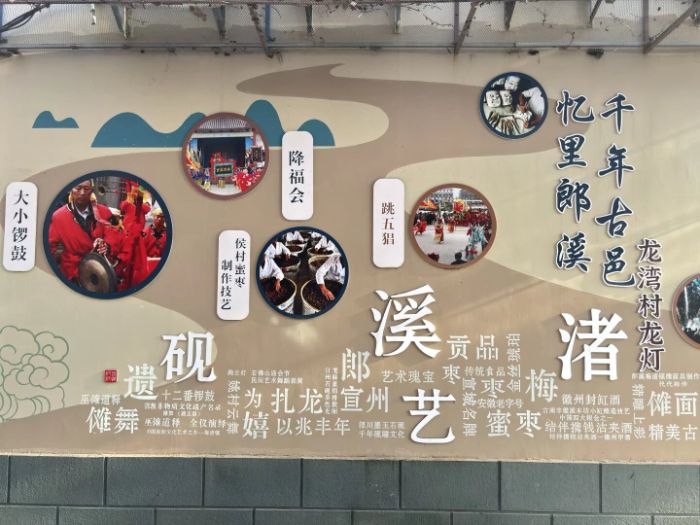

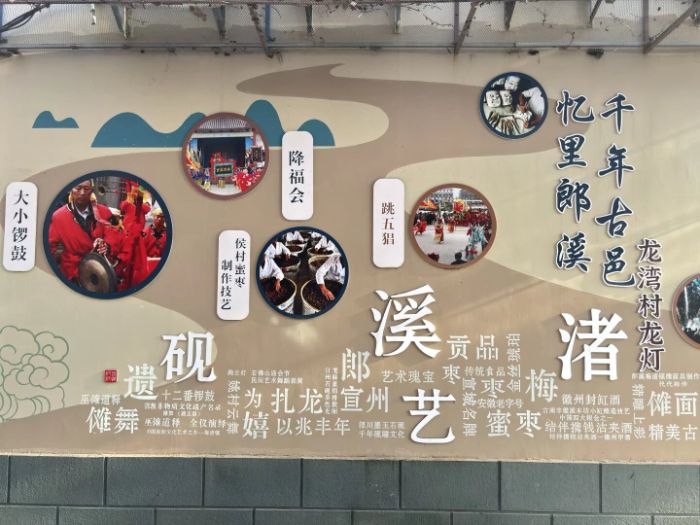

在文化傳承與鄉村振興的時代浪潮中,巢湖學院"赴梅渚鎮兒童教育幫扶團"于2025年7月深入安徽省郎溪縣梅渚鎮,開啟了一場為期七天的非遺文化探尋與教育幫扶實踐之旅。團隊以"傳承非遺文脈,賦能鄉村教育"為宗旨,通過田野調查、課堂教學、文化體驗等多元形式,在非遺保護與青少年教育之間架起橋梁,讓古老的民俗文化在青春力量的澆灌下煥發新生。

梅渚鎮坐落于皖蘇交界的胥河南岸,這里不僅孕育了燦爛的農耕文明,更是非物質文化遺產的富集地。實踐團首先走進定埠民俗文化中心——這座占地兩萬多平方米的文化園區,靜靜矗立著降福廟、小馬燈堂、祠山殿等歷史建筑,宛如一部立體的民俗文化百科全書。

|

| 圖一、郎溪鎮的非遺文化 |

"這些小馬燈不僅是工藝品,更是活著的歷史。"當地民俗專家周國平老人的話語讓團隊成員深受觸動。據介紹,定埠小馬燈表演需28名十二三歲的孩童參與,角色涵蓋三國英雄與岳傳人物,表演陣法包括"一字長蛇陣""二腳陣"等,配合歡快的鑼鼓曲牌,展現著濃郁的吳越文化特色。在五猖館,國家級非遺"跳五猖"的傳承更是令人震撼——清代金猖神頭套歷經三百年風雨依然完好,十三身表演服飾上的二十八星宿紋樣,通過蘇繡技藝的一針一線,將陰陽五行的古老智慧代代相傳。

實踐團深知,非遺傳承離不開精神根基的滋養。7月3日,團隊專程前往中共郎溪縣黨性教育館,在"開天辟地""改天換地"等展區的歷史文獻中,探尋革命文化與民俗傳承的內在聯系。1927年,共青團員葛琴等人在郎溪創辦"建平公學",以教育為掩護開展革命工作的史實,讓隊員們深受震撼。"先輩們用教育點燃革命火種,今天我們要用教育傳承文化根脈。"隊長楊雯雯在學習心得中寫道。

|

| 圖二、團隊成員在郎溪黨校參觀學習 |

這種紅色精神與非遺傳承的融合,在課堂教學中得到生動體現。隊員李艷在"郎溪故事"課上,將石佛山傳說、綠茶文化與革命歷史相結合,講述了抗戰時期郎溪人民用小馬燈表演傳遞情報的紅色故事;在"正方形拼接挑戰"活動中,隊員們引導孩子們用方塊拼出"五角星""紅旗"等圖案,將幾何知識與愛國主義教育巧妙融合。當地村委會主任感嘆:"這些大學生不僅帶來了知識,更帶來了讓傳統文化活起來的思路。"

|

| 圖三、團隊調研實踐照片 |

離別那天,孩子們為隊員送上了親手制作的手工作品。這些稚嫩卻真誠的作品,讓隊員們深刻體會到教育幫扶的深層意義。

"原本以為我們是來給予的,到頭來發現收獲最多的是自己。"隊員秦劉亮在實踐日志中寫道,"當老人握著我的手講授小馬燈制作技巧,我突然明白:文化傳承不是單向的輸出,而是心靈的雙向奔赴。"隊員陳雅慧則感慨:"非遺不只是博物館里的展品,更是流淌在生活中的溫情與記憶。"

|

| 圖四、跳五猖的衣服 |

此次實踐活動,巢湖學院學子用腳步丈量文化根脈,用創意激活傳統基因,用真情搭建傳承橋梁。他們不僅為鄉村兒童打開了一扇認識本土文化的窗口,更探索出一條"高校+地方+非遺"的協同傳承路徑。正如黨的二十屆三中全會所強調的,教育、科技、人才是中國式現代化的基礎性、戰略性支撐。巢湖學院"三下鄉"實踐團以實際行動踐行這一理念,讓青春在非遺保護的生動實踐中綻放光彩,為文化強國建設注入了鮮活的青春力量。

夕陽西下,胥河水靜靜流淌,倒映著梅渚鎮的古老街巷與孩子們的笑臉。這場非遺文化的青春之約雖已落幕,但文化傳承的種子已然播下。相信在不久的將來,當這些孩子長大成人,他們會記得這個夏天,記得那些教他們制作扇子、講述家鄉故事的大學生哥哥姐姐,記得自己曾親手觸摸過的文化根脈。而這,正是非遺傳承最動人的希望所在。