為深入學習文化傳承發展座談會相關內容,2025年7月4日,巢湖學院“赴梅渚鎮兒童教育幫扶團”奔赴郎溪縣一里巷非遺文化展示區,借墻面展陳、場景復原、活態展演等多元形式,探尋姚村云舞、跳五猖等十余項本土非物質文化遺產 。

非遺墻繪:濃縮古邑文化基因

踏入一里巷,長約百米的“千年古邑 魅力非遺”文化墻率先映入眼簾,其以立體“文化圖鑒”之姿,鋪展郎溪非遺傳承脈絡。墻面上,姚村云舞追溯至明代,跳五猖將士們剛勁舞姿、神秘臉譜的符號;侯村蜜棗制作技藝里,大小鑼鼓傳承譜系。十余項非遺項目借由百組簡潔文字、兩百余張珍貴影像,勾勒出郎溪自東晉建縣以來,從農耕社會民俗濫觴到當代文化振興的完整文化肌理。

圖為郎溪古鎮。王蓉蓉供圖 |

凝視墻上畫面,實踐團成員發現,創作者并未贅述非遺傳承的遙遠過往,而是聚焦于一輩輩傳承人的生活日常——姚村云舞老藝人清晨擦拭“云片”道具的剪影、跳五猖傳承者深夜鉆研動作改良的側影,都被悄然融入墻繪細節。

活態傳承:非遺融入生活場景

一里巷絕非僅供參觀的靜態“文化展陳館”,當地文化部門與非遺傳承人們達成共識,定期組織姚村云舞、跳五猖傳承隊伍開展“活動,讓傳統藝術徹底從節慶舞臺“走進”居民日常。每年活動日,姚村云舞舞者們手持長約1.2米的“云片”翻轉騰挪,藍白相間的桑皮紙道具在陽光下似云朵流動;跳五猖將士們步伐剛勁,繪著青、紅、黑、白、黃五色臉譜的面具威嚴莊重,鑼鼓手敲擊著···············鑼鼓,“咚咚鏘鏘”的聲響與圍觀居民的喝彩聲交織,重現民俗活動獨有的熱鬧煙火氣。

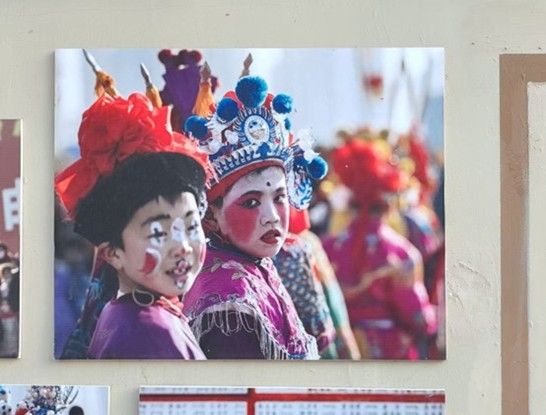

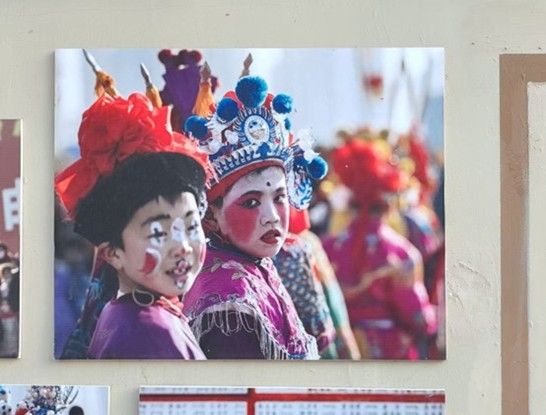

圖為姚村云舞 。王蓉蓉供圖 |

實踐團雖錯過活動,卻從街巷氣息里捕捉到活態傳承注腳。幾位納涼老人圍坐,談及非遺,眼角笑出紋路:"我們小時候,這是過年才有的熱鬧,娃娃們也愛看!"不遠處巷道,孩子舉彩紙糊的簡易"云片"追跑。老人的熟稔驕傲、孩子的好奇向往,盡顯非遺已如基因融入這片土地日常,持續傳遞生機。

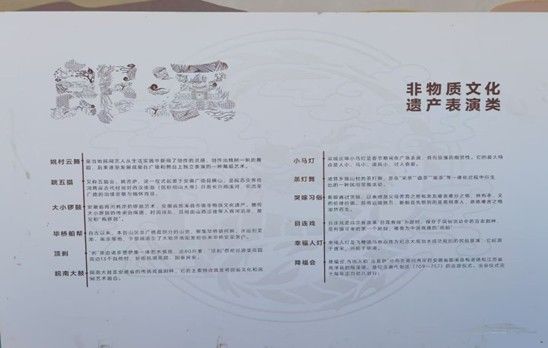

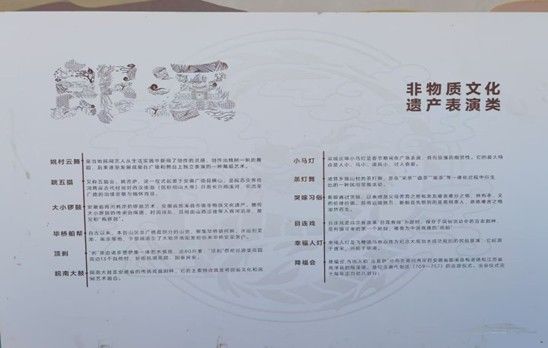

圖為郎溪非物質文化類。王蓉蓉供圖 |

文化賦能:激活古巷發展潛力

一里巷非遺展示區的落地運營,為郎溪縣非遺傳承探索出"沉浸式體驗+活態化傳承"的創新路徑。當古老民俗技藝與充滿煙火氣的生活場景深度交融,郎溪非遺正式掙脫"博物館式保護"的桎梏﹣﹣游客踏入一里巷,可沿著文化墻"溯源非遺歷史",在傳承人家中"體驗技藝制作",于街巷廣場"圍觀話態展演",構建起"認知 - 體驗 - 傳播"的完整非遺接觸鏈條。這種創新模式下,郎溪非遺以更鮮活的姿態、更親近的距離,續寫著千年古邑的文化傳承故事,讓非遺真正扎根生活土壤。

在郎溪一里巷非遺傳承實踐的全程觀察中,巢湖學院"赴梅渚鎮兒童教育幫扶團"以青春視角見證著古老文化的現代重生。成員們用鏡頭記錄墻繪里的傳承細節,用文字梳理活態展演的傳播價值。千歷史的文化瑰寶,會在時代浪潮中,借由青春力量的傳播推廣、創新思路的賦能加持,綻放更耀眼光彩,續寫傳統與青春深度交融的傳承新章,為文化傳承注入青春動能。

通訊員 周瑾